http://www.kfootball.org/3252192 - (1) 개막 전 이적시장

그렇게 우려 반 기대 반으로 찾아온 개막전은 꽃샘추위 못지 않게 차가웠다.

슈팅 수 15대 4. 유효슈팅 5대 1.

날개를 펴고 타 오르기엔 제주도의 바람은 너무나 매서웠던 것 같다. 천운인지 모르겠지만 무엇 하나 만족스러운 것이 없던 경기에서도 이길 방법은 있었다는 게 위안거리였다. 겨울을 나면서 수원은 지휘자를 잃었다. 그렇게 훌륭한 오케스트라를 갖고 있으면서도 단 한 명이 없다는 이유로 불협화음이 난다는 것이 도무지 용납이 되지 않았다. 그래도 승리는 그 모든 것을 잠재울 수 있었지만...

이어지는 빅 버드에서의 잘 포장된 졸전이 말해주고 있었다. 상주가 만만히 볼 상대는 아님이 분명했다. 하지만 그렇다고 해서 두려워 할 상대도 아니었다. 그럼에도 불구하고 이길 수 없었다. 모두들 배기종의 연속골에 기뻐했지만, 최고의 무승부는 언제나 최악의 승리보다 못한 법이라는 것도 알고 있었기에 팬들도, 선수들도 자신도 모르게 침몰해 가는 것은 어쩔 수 없었다.

그렇게 계속 나락으로 떨어졌다. 이어진 두 경기는 실로 가관이라는 말밖에는 나오지 않았다. 아니 정확하게 말하면 그 후반 18분. 조지훈의 1분 퇴장만 없었더라도 이번 시즌의 판도는 달라졌을지도 모른다. 다소 과장된 표현일지도 모르지만 결과론적으로 2014년 3월 22일. 조지훈은 김두현의 대체자가 될 자격을 상실하게 된다. 최고의 상대로 좋은 경기를 펼치고 있던 와중에 생긴 사건이었고, 결과마저 역전패로 마무리되자 그래도 나쁘지 않았던 분위기가 탄천에서 완전히 무너지고 말았다.

성남 원정의 패배는 너무나도 큰 의미를 가지고 있었다.

그래도 김두현이 있다면 달라질 것이라고 믿었던 희망조차 잃어버린 것이 수원에게는 뼈아팠다. 수비, 허리, 공격의 모든 요소에서 긍정적인 부분을 찾을 수 없었고, 그날따라 유독 홈 분위기가 좋았던 성남은 갖은 방법으로 수원을 농락했던 것이 뼈저리게 기억에 남는다. 팔이 빠져도 뛰었던 곽해성을 보면서 피치 안은 만감이 교차하고 있었다.

도무지 해결 방안을 찾을 수 없었다.

여러 가지 의미가 있었겠지만 4일 후 빅 버드에서 서정원 감독은 대 수술을 감행한다. 백 4의 수비수 중 조성진을 제외한 셋이 모두 선발 명단에서 내려갔다. 민상기와 전반기를 함께할 수 있었다면 과연 달라졌을까? 하지만 뒤돌아 생각해 볼 때 부산전의 도박이 없었다면 오장은이 풀백으로 뛰게 되는 일도 없었을 것이고 수원의 행보는 보다 어려워졌을 것이기에 어떻게 보면 이 두 경기야말로 수원의 터닝 포인트였던 것이다.

이 대신 잇몸으로, 꿩 대신 닭으로 우여곡절 끝에 이긴 부산과의 홈 경기와 갖은 악재가 겹침에도 원정에서 귀중한 무승부를 따낸 경남전을 계기로 수원은 차근차근 올라가나 싶었다. 물론 여전히 경기력은 미지수였고, 이 즈음 등장했던 구자룡이 영 미덥지 못했던 팬들은 도대체 헤이네르는 어느 정도의 선수이길래 나오지 못하는지, 걱정도 되고 또 잘못된 영입의 전철을 밟는구나 생각했을 것이다. 경남 원정에서 51분에 구자룡이 아웃되고 조지훈이 투입되는 것은 비단 두 골을 뒤져 있던 상황이라 공격수가 필요했기 때문만은 아니지 않았을까?

나중에 알게 된 사실이지만 이때까지만 해도 헤이네르의 컨디션은 썩 좋지 않았던 것 같다. 어떻게든 버텨 내겠다는 의지로 우겨 먹은 승점 1점의 가치는 그 속사정을 아는 사람들에게는 얼마나 소중했을지 이제사 실감이 난다.

다행히도 헤이네르에 대한 불안감은 얼마 가지 않았다.

7라운드부터 그는 베일을 벗고 피치에 나타나기 시작한다.

나쁘지 않았다.

아니 솔직히 말하면 매우 훌륭했다.

언제나 전남은 어려운 상대였고, 유독 2014년은 그랬었다. 헤이네르는 리그 3위를 달리는 팀의 날카로운 공격을 어렵잖게 막아내는 보기 드물게 테크니컬한 센터백의 모습을 보여주었다. 왜 그는 이제서야 나타난 것인가? 팀이 외줄타기를 하는 이 시점에? 좋다는 느낌보다는 당황이 앞설 정도로 헤이네르는 기대 이상이었다. 그리고 아는 듯 모르는 듯 김두현과 김은선은 보기 드물게 잘 맞는 짝이 되고 있었고. 이 경기 이후로 김은선이 미친 듯이 피치를 청소하기 시작한 것은 쓰기에 손가락이 아픈 일이다.

오장은에게는 조금 아쉬운 이야기겠지만 오히려 오장은의 다재다능함은 그에게 독이 되었던 것 같다. 내색하지 않더라도 자신의 포지션을 내주고 다른 포지션을 메우러 이동한다는 것은 자존심에도 상처가 되었을 것이고... 신세계가 경기에 뛰지 못하는 것에 남모를 죄책감도 느꼈을 것이기에. 그 커다란 심리적 멍에를 딛고 꿋꿋이 뛰어 준 오장은에게 너무나 고마울 뿐이다.

그 희생 덕분인지 수원은 드디어 궤도에 올라선다.

드디어 모든 움직임에 규칙이 잡히기 시작했다. 어느샌가 민상기는 후보 명단으로 올라왔다. 갈팡질팡하던 인천이었지만 3:0이라는 스코어는 상대를 가리지 않는 법이다.

그럼에도 불구하고 좀처럼 속도를 올리지 못했다.

문수로 내려갔던 날. 4월 19일. 수원은 두 골 차의 리드로 쾌조의 기세를 보이고 있었다.

하지만 경기를 굳힌답시고 투입한 수비수가 자가당착이 되고 말았다.

엄밀히 말하면 이것은 구자룡을 투입한 코칭스태프의 잘못이지 구자룡의 잘못은 아니라고 생각한다. 경기는 스코어만 2:0이었지 사실 호각지세에 가까웠고, 정규시간 15분을 남겨 두고 계속 중원에서 힘싸움이 반복되는데 수비수를 늘림으로서 백 4에서 백 3로의 전환이 되었다. 이 상황에서 2선에서 침투하는 공격수를 커버해야 하는 것은 미드필더의 역할이지 수비수의 역할은 아니었다는 점이다. 두 골이 모두 그렇게 나왔고, 그 본질적 원인은 무리한 백 3로의 전환이 마크맨에 혼동을 준 것이니까. 하지만 모든 화살은 구자룡 한 명에게 돌아갔다

이어지는 경기에서 진짜 이유가 나타났다. 패배의 원흉은 수비에만 있는 것이 아니었다. 절대로 져서는 안 되는 경기에서 수원은 11개의 슈팅을 기록했지만 유효슈팅은 4개뿐이었고, 사실 골이다 싶었던 찬스는 많지 않았다. 결국 단 하나의 유효슈팅을 골로 내주면서 어두운 그림자는 드리우기 시작했다. 중요한 것이 결여되어 있었다. 유연성과 조직력이었다.

수원의 공격진은 전반기 내내 따로 놀았다.

짜여진 패스 플레이로 골을 만들어내는 경우가 많지 않았다. 원인은 여러 가지가 있었다. 서정진의 기복이 유달리 심했고, 배기종은 수원이 추구하는 빠른 원투 패스에 좀처럼 적응하지 못했다. 염기훈은 날이 갈수록 정적으로 변하고 있다. 고차원에게는 번뜩이는 센스가 없다. 공격진의 모든 멤버가 자기 한 몸 건사하기에도 바쁜 것이 느껴졌다.

그 심각한 문제를 해결해 줄 만한 선수가 수원에는 있었다.

로저다.

작년부터 느끼는 거지만

작년부터 느끼는 거지만

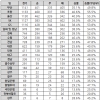

2014 KFOOTBALL K리그 클래식 워스트 어워드 결과 발표

2014 KFOOTBALL K리그 클래식 워스트 어워드 결과 발표

선추천 후감상

선추천 후감상